开幕式由西安邮电大学计算机学院院长陈彦萍主持。会议伊始,西安邮电大学副校长楼旭明致开幕辞,向参会的各高校领导、管理及教学单位负责人、骨干教师们表示诚挚欢迎,对深入理解工程教育认证标准、推进OBE课程大纲设计及专业认证工作的重要意义进行了阐述,期待本次研讨会汇聚各方经验与智慧,为提升我国工程教育质量、推动专业建设迈上新台阶贡献力量。

权威解读认证标准

沈阳化工大学原党委副书记、校长,大连理工大学原副校长,现任教育部机械学科教学指导委员会委员、中国工程教育认证协会结论审议委员会主任委员李志义教授作了题为《2024 版工程教育专业认证标准解析及应用》以及《工程教育专业认证申请关键问题实务解析》的报告,深入剖析了 WA 毕业要求框架最新变化、我国认证标准毕业要求变化、其他标准项变化等内容,同时对申请书填报格式、培养方案、教学大纲等重点关注问题进行了实务解析。

在《2024 版工程教育专业认证标准解析及应用》主题报告中,李志义教授提出新标准的变化强调针对复杂工程问题设计解决方案时要综合考虑资源、环境、伦理等因素。并分享新版WA毕业要求框架变化带给我们的启示有:充分理解工程领域的多样性和包容性:“工程领域的多样性和包容性已成为世界许多工程组织的主流话题,更加包容的思维方式将有助于解决全球面临的挑战。尤其是数字化的发展,更有可能导致歧视泛滥和偏见加剧。通过确保工程参者多样性,这些偏见才更有可能得以发现和避免。工程教育应创造一个多样化的教育环境。始终注重包容性教学,形成让所有人都感到舒适和包容的工程文化,培养包容性思维。”充分重视本科阶段的STEM+C教育:“工科专业必须培养学生数学、计算思维、编程、预算分析等方面的优秀能力。”充分理解KSA“三位一体”的内在逻辑:“WA毕业要求的定义:是可评估的学习成果,描述毕业生期望从通过认证的专业教育中获得的知识、能力和态度知识是期望学生毕业时应该知道什么理解什么,能力是期望学生毕业时应该能应用这些知识做什么,态度是期望学生毕业时应该能按照正确的方向应用这些知识做什么。”充分认识第一性原理思维的重要性:“第一性原理思维被誉为是21世纪科技界与工程界最厉害的思维的模式。科技之神埃隆·马斯克(Elon Musk)在四个不同领域(PayPal、特斯拉、SpaceX和太阳城)的颠覆性创新,都源第一性原理思维。因此,“利用数学、自然科学和工程科学的第一性原理”分析复杂工程问题与“利用数学、自然科学和工程科学基本原理”进行分析有本质区别。”

在《工程教育专业认证申请关键问题实务解析》主题报告中,李志义教授分别对培养方案、教学大纲、面向产出评价机制、产出评价数据合理性、课程目标达成评价报告等专业经常困惑的问题进行了详细的解答。李志义教授指出专业在撰写培养目标方面常出现培养目标对毕业生职业发展能力的预期与毕业要求混淆、培养目标未清晰描述毕业生职业发展能力以及培养目标的能力结构与毕业的能力结构不匹配等问题。撰写毕业要求时需特别注意在描述层面不要漏掉领导力、国际视野、财务、工程伦理等非技术要求。

针对面向产出评价机制问题,李志义教授强调:1.评价机制建立的证据:学校层面有证明产出评价机制已建立的正式制度性文件。2.产出评价机制的完整性和合理性。有制度性文件完整描述产出目标(课程目标、毕业要求)达成情况评价机制的内涵,据此判断机制的完整性与合理性,包括:1)评价工作的责任机构、责任人及其主要职责;2)评价对象和评价周期;3)评价过程(包括:评价数据收集的内容、方法和渠道;保证评价数据与产出目标相关的审核措施);4) 评价方法:针对不同的产出目标建议采取的评价方法;5)结果使用:评价结果的反馈渠道和作用。3.产出评价机制的执行情况,包括:1)申请书能明确说明课程目标、毕业要求达成评价机制开始运行的时间,迄今为止已运行了几轮,课程目标评价覆盖了哪些类别的课程,毕业要求评价覆盖了哪些届别的毕业生。2)申请书附件能提供已开展课程目标达成评价的课程清单;每轮毕业要求评价依据一览表,组织开展评价工作的相关管理文件,以及其他证据。

李志义教授的讲座让与会学者清晰认识到专业认证的重要性以及面临的挑战,也为高校专业建设与认证工作提供了宝贵的指导建议。

深度研讨:面向产出的课程建设

河北工业大学原副校长,“长江学者” 特聘教授,国防科技创新团队和教育部创新团队带头人,中国工程教育专业认证协会学术委员会委员吕志伟教授以《面向产出的课程建设和课程质量评价》为题,从面向产出的课程目标设计内涵、OBE 导向的课程大纲编制要点等方面进行了分享。

吕志伟教授指出,面向产出的课程建设应关注的问题有:1.我们想让学生取得的学习成果是什么?2. 为什么要让学生取得这样的学习成果?3.如何有效地帮助学生取得这些学习成果?4.如何知道学生是否已经取得了这些学习成果?特别强调做好面向产出的课程建设,就要完成好三个文件或者二个文件,即:培养方案(课程在专业课程体系中的定位,课程目标对毕业要求指标点的支撑);课程教学大纲(基于课程目标确定教学内容、教学方法、考试方法,以及反过来由教学内容和教学方法决定的课程目标);课程教学设计(课程内容与教学方法的关系)。

吕志伟教授的讲座为专业课程建设和质量评价提供了新思路。

实践分享:基于OBE理念课程大纲设计

河南省教育评估中心副主任,教育部高等学校教学指导委员会委员张新民教授作了题为《基于OBE理念课程大纲设计与实施》的报告,解析了OBE理念课程体系设计要求、课程大纲设计要点等内容。

张新民教授在报告中强调课程设置必须紧密支撑毕业要求的达成,通过反向设计建立"毕业要求-课程目标-教学内容"的映射关系,构建能力导向的递进式培养链条。尤为关键的是,课程体系设计必须引入企业行业专家深度参与。并指出细化评分标准,是科学、合理考核的关键,是课程能否支撑毕业要求的关键点之一。

张新民教授的分享为与会学者带来了深刻的启示和切实可行的建议。

范例分享:新标准下认证工作实践经验

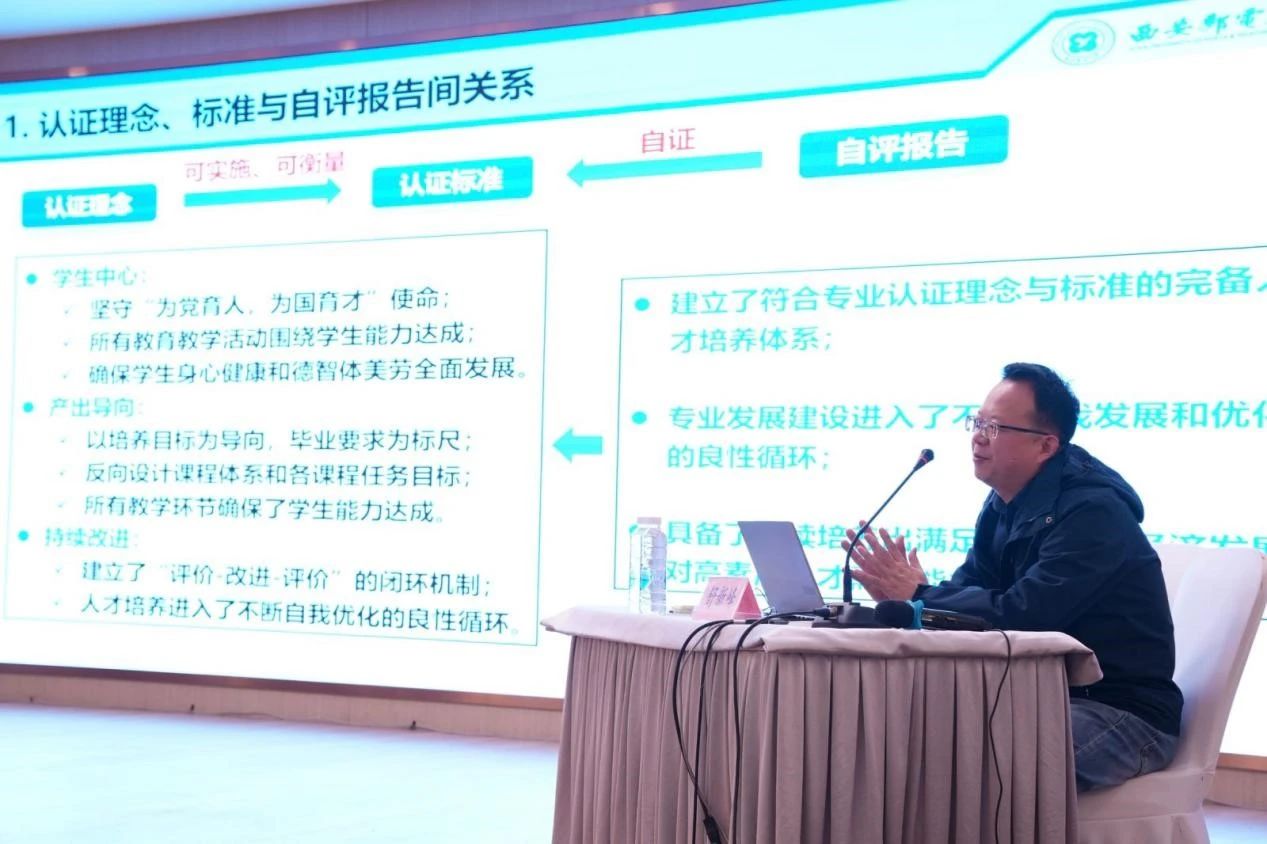

西安邮电大学教学质量监控与评估办公室主任,陕西省教学名师孙爱晶教授以《新标准下学校专业认证工作的有效路径与实践》为题,分享了西安邮电大学在专业认证工作中的经验和实践成果,为其他高校提供了可借鉴的范例。

实践经验:AI赋能自评报告撰写

西安邮电大学教授,陕西省一流课程“软件工程”负责人舒新峰教授聚焦于《面向软件系统能力的软件工程专业建设与DeepSeek赋能自评报告撰写》。舒教授结合自身专业背景,深入探讨了软件工程专业建设的要点,并分享了如何利用DeepSeek赋能撰写高质量的自评报告,为专业认证工作提供了有力支持。

实地参观

23日下午,与会学者前往西安邮电大学开展实地交流与观摩活动,先后参观了校史馆与计算机学院实验室,深切感受到西安邮电大学的历史文化底蕴、发展成就以及计算机学院实验室先进完备的设备设施、前沿创新的科研氛围和聚焦工程教育认证所开展的一系列实践探索。

随后与会代表与西安邮电大学计算机学院领导及专业认证工作专家展开深入交流,计算机学院教学副院长孙家泽教授围绕工程教育专业建设和认证工作,分享了宝贵经验与实践心得。

鹏迪科技助力高校教育质量提升

作为本次会议的承办方之一,西安鹏迪信息科技有限公司自2017年起便深耕工程教育专业认证领域,始终致力于为高校提供专业、高效的认证支持服务。我们深知,工程教育认证是提升教育质量、培养高素质人才的关键环节。为此,西安鹏迪创新研发了专业认证一体化解决方案,涵盖【基于OBE的专业建设与认证平台+认证咨询服务+数据举证支持服务】,全方位助力高校顺利开展专业认证工作。

在本次研讨会上,鹏迪研究院副院长王莹琦以“专业认证如何布局”为主题,通过对近年来认证数据的深度挖掘,剖析专业认证的最新动态与趋势,为高校提供前瞻性指导;从核心理念认同到具体实施路径,详细解读如何高效开展认证筹备工作;分享如何科学规划认证项目、协调各方资源,确保认证工作按进度高质量完成。王院长的分享为与会学者提供了切实可行的操作指南。

本次研讨会的成功举办,帮助各高校教师深刻理解了《工程教育认证标准(2024 版)》的内涵要求,掌握了 2025 年工程教育专业认证的最新申报流程,推动了高校各专业认证工作的顺利开展。会议为各高校提供了实践指导与解决方案,助力工程教育质量提升与专业建设发展,促进了各高校之间的沟通与交流,为未来的工程教育认证工作和专业建设奠定了坚实的基础。

未来,西安鹏迪信息科技有限公司将继续携手各方力量,积极探索教育创新之路,为推动工程教育认证工作、培养更多优秀工程人才贡献力量。让我们携手共进,共创教育美好未来!